【報告】コープこうべ「虹のたまごの物語 第1回授業」

第1章 はじめに

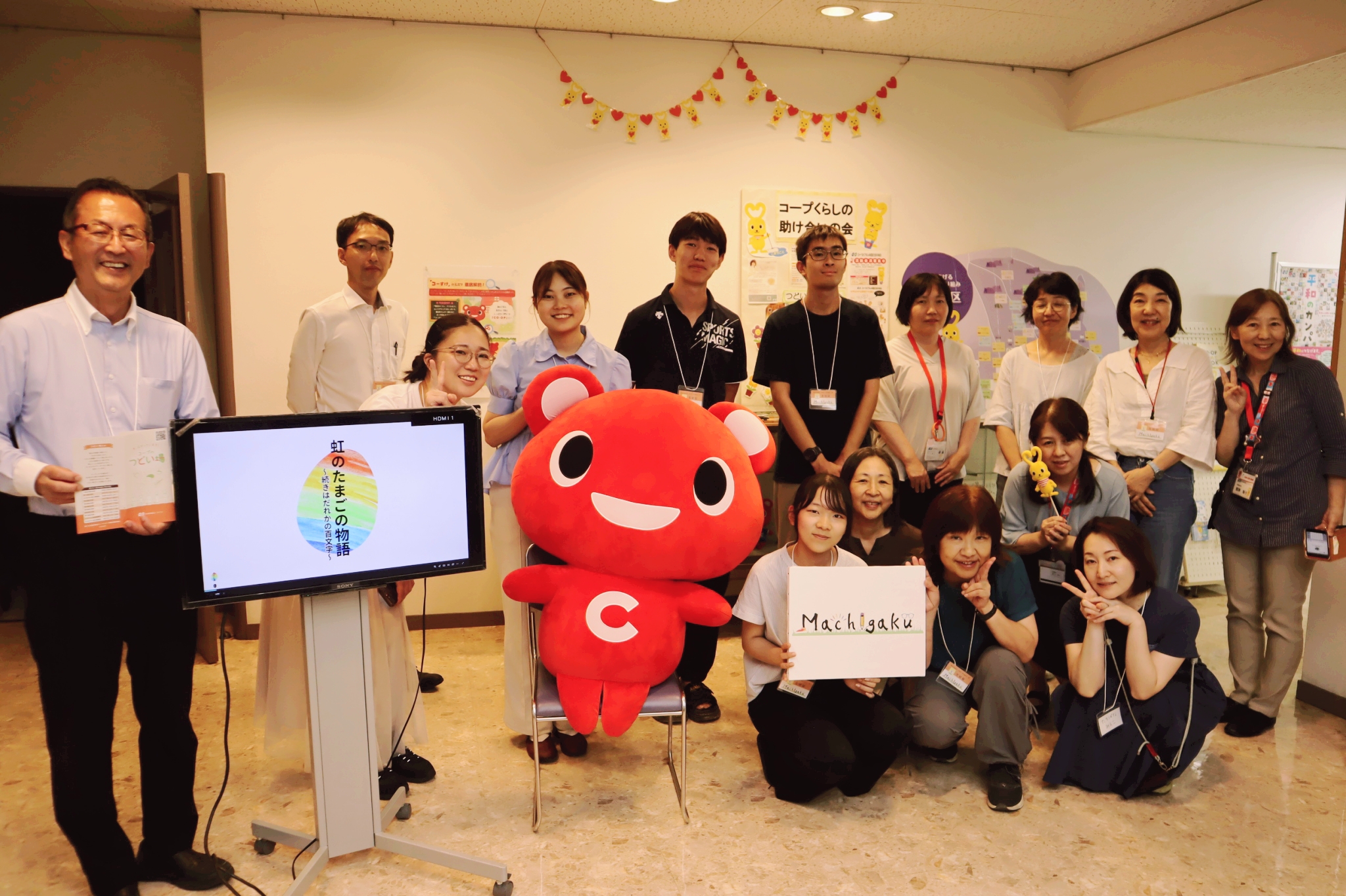

本レポートでは、8/6(水)に開催されたプロジェクト型授業のひとつ「コープこうべ 虹のたまごの物語」第1回授業のようすについて述べています。

私は、昨年度も同じコープこうべのプロジェクト授業に参加していました。多世代交流ができる強みを持ったつどい場が展開されているなど新しい発見が得られたことや「若者がつどい場になかなか足を運ばないのはなぜか?」といった課題に対する答えをグループ内で出して実践する活動が楽しく、今年度も参加してみたいと思ったのが参加に至るまでの流れになります。

第2章 当日のようす

・参加者

関西学院大学の大学生・院生やコープこうべの職員さん、その他社会人の15人ほどが参加しており、多様だといった印象を受けました。普段関わることのない人たちともこのプロジェクトを通して関われる貴重な機会なので、これからが楽しみです。

・当日の内容

コープこうべについて

第2地区本部の村上本部長から、協同組合の概要やコープこうべの歴史・地域の課題・地区の役割などについて説明がありました。

その中でも私は、コープこうべの創業者「賀川豊彦」さんの話が印象に残りました。なぜなら、貧困をなくし、誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて100年以上も前からSDGsに取り組んだ人であったと聞き、社会貢献に積極的だったとわかったからです。

田村校長にバトンタッチし、授業の概要について説明がありました。この授業は「人が主体的に参画する場づくりを実践する授業」だと判明しました。それだけでなく、主体的の意味が【A】自分の意志や考えで行動することと、【B】自分の感情や無意識で行動することの2つの意味が含まれている現状なども知り、普段の生活を振り返ってみるとあてはまる部分が大いにあると感じさせられました。

1グループ5人で自己紹介をしたあと、そのグループでまずは、あ行・か行作文を作りました。普段の生活や大学ないし西宮のようすと照らし合わせながら楽しくグループワークができていた印象がありました。そのつぎに、さ・し・すの文字で作文を作りました。それは1人ひとり書く形で、良いなと思った文に席を立ってシールを貼りに行き、15枚中1枚を選ぶスタイルでした。グループを超えたワークもでき、とても楽しかったです。

その後、活動をおこなうにあたってのルール説明 & 3拠点に分かれてのグループ分けと打ち合わせ

再び田村校長にバトンタッチし、さらなる概要について説明がありました。今回の活動の拠点となるのがコープこうべのつどい場となっている【A】つどい場CO・KO、【B】わになーれにしきた、【C】しましまひがしまちで、3チームに分かれて物語を作っていくこと、活動期間は3ヶ月で、その間でそれぞれの特徴を活かした100文字程度のものに仕上げていくことなど大まかな内容が各自把握できたといった段階に至ります。

第3章 まとめ

・私自身の感想

昨年度の活動から、1つひとつのつどい場には、家に帰ってきたかのようなあたたかい雰囲気が漂うと私自身は考えています。そんな舞台で各特性を活かした物語を作ると素敵なものに仕上がるに違いないので、メンバー同士協力しながら楽しく実践学習に取り組めたら最高ですし、思い出に残る授業になるといえるでしょう。

・参加者の感想

これからいっしょに活動していく2人のメンバーから今日の感想をいただきましたので、共有します。

→多世代の人と関わることによって、普段得られない知識が得られたので、実りのある時間となって良かったです。

→地域に住んでいる多くの人たちと出会えて楽しかったです。プロジェクトを通してメンバーと仲を深めていこうと思います。

・次回のアナウンス

つどい場を見学するところからはじめていく予定です!

担当者:上田 朝陽(まちがくレポーター)